Temps de lecture estimé : 9 minutes

1. Le terrorisme international au nom de la Palestine

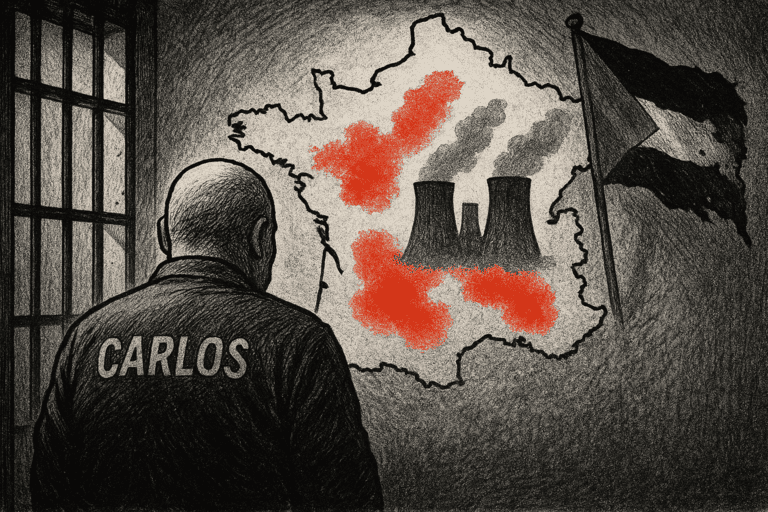

Depuis la prison de Poissy, où il est incarcéré depuis 1994, Carlos le Chacal ne regrette rien. Dans un documentaire diffusé sur la chaîne britannique BBC Four le 3 juin 2025, intitulé Le Chacal parle, l’ancien terroriste raconte comment il a envisagé de faire exploser plusieurs centrales nucléaires françaises pour obtenir la libération de sa compagne, Magdalena Kopp. Mais ce chantage ne se limitait pas à une histoire personnelle.

« Ce n’était qu’un épisode dans notre guerre pour la Palestine », déclare-t-il avec fierté.

Le documentaire met en lumière la volonté assumée de Carlos de mener la guerre sur le sol européen au nom du peuple palestinien. Ses actes terroristes étaient pour lui un prolongement légitime de la lutte armée contre l’impérialisme occidental et le soutien inconditionnel à l’État d’Israël.

2. La menace nucléaire contre la France : un chantage idéologique assumé

En mars 1982, Magdalena Kopp est arrêtée à Paris avec un complice, muni d’un détonateur et d’explosifs. Carlos exige sa libération immédiate, sous peine de « représailles cataclysmiques ». Peu après, un attentat à la bombe vise le TGV Toulouse-Paris, suivi par l’explosion du siège du journal Al-Watan Al-Arabi, à Paris.

Il envoie alors au ministère de l’Intérieur une lettre signée de son empreinte digitale, où il menace explicitement de faire sauter un réacteur nucléaire du parc français d’Électricité de France (EDF).

« J’aurais pu tuer 100 000 personnes, irradier la moitié du pays. »

Selon des archives déclassifiées du ministère de la Défense, la France considère alors cette menace comme crédible. Un plan d’urgence de sécurisation des sites nucléaires (Plan PIRATOME) est réactivé en avril 1982. Le risque d’un attentat contre des centrales comme Gravelines, Nogent-sur-Seine ou Cruas est jugé réel.

3. Une guerre asymétrique soutenue par les dictatures arabes

Carlos ne travaille pas seul. Il bénéficie d’un financement direct du colonel Mouammar Kadhafi, mais aussi du soutien logistique de la Sécurité générale syrienne et du renseignement irakien. L’homme est un mercenaire idéologique, au service du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), branche radicale refusant les concessions d’Arafat.

« Il était notre soldat à l’international », confie Bassam Abu Sharif, ancien dirigeant du FPLP, interrogé dans le film.

Son réseau opère depuis Damas, Beyrouth, et des planques à Budapest, Berlin-Est et Tripoli. Le but : déstabiliser l’Europe occidentale et la forcer à renégocier ses alliances au Proche-Orient.

4. Carlos, bras armé de la cause palestinienne ?

Ses attaques ciblaient systématiquement les intérêts israéliens ou leurs alliés perçus. En décembre 1973, il tente d’assassiner Joseph Sieff, vice-président de la Fédération sioniste britannique. Il le tire au visage dans sa maison à St John’s Wood. Sieff survit miraculeusement. Carlos revendique l’attentat comme une action de rétorsion pour les crimes de l’État d’Israël.

Il participera également à la prise d’otages de l’OPEP à Vienne en 1975, visant les délégations saoudienne et iranienne. Encore une fois, l’objectif est d’exposer la cause palestinienne sur la scène mondiale.

« La lutte armée était notre seul moyen d’exister face à un monde sourd à la souffrance palestinienne », défend Carlos.

5. La France cède : une ligne rouge franchie

Sous la pression, et craignant une attaque sur les infrastructures nucléaires, le gouvernement français relâche Magdalena Kopp en mai 1985. Elle épouse Carlos peu après à Beyrouth-Ouest, sous la protection de la Sécurité syrienne.

Cette décision sera critiquée par plusieurs hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Le diplomate Jean-Christophe Rufin, alors conseiller en poste à Tel-Aviv, écrit dans une note interne :

« Nous avons fait le choix du silence plutôt que de l’indignation. Ça ne nous protégera pas à long terme. »

6. La Palestine, otage d’une violence instrumentalisée

Le documentaire rappelle que Carlos ne s’est jamais soucié du peuple palestinien. Il se sert de la cause comme d’un drapeau, mais ne mentionne ni les réfugiés, ni les souffrances civiles. Contrairement à des intellectuels palestiniens comme Edward Saïd ou des figures comme Marwan Barghouti, Carlos ne propose aucun projet politique, aucune stratégie à long terme. Il incarne le nihilisme sous couvert de résistance.

« Ce n’était pas un combattant de la liberté. C’était un homme en quête d’explosion à son nom », analyse la politologue Dr Daniela Richterova, spécialiste des archives du terrorisme.

7. L’héritage d’une guerre idéologique

Les discours de Carlos résonnent encore dans certaines franges radicales qui instrumentalisent la cause palestinienne. Le danger aujourd’hui n’est plus une bombe dans une valise, mais un discours décomplexé sur les réseaux sociaux, appelant à « purger les collabos de Tel-Aviv ».

La mémoire de ces années doit être préservée. Non pour glorifier l’homme, mais pour comprendre comment la cause palestinienne a pu être défigurée par ceux qui disaient la servir.

« La Palestine n’a pas besoin de bombes. Elle a besoin de voix, d’idées, de justice », concluait le penseur Mahmoud Darwich.