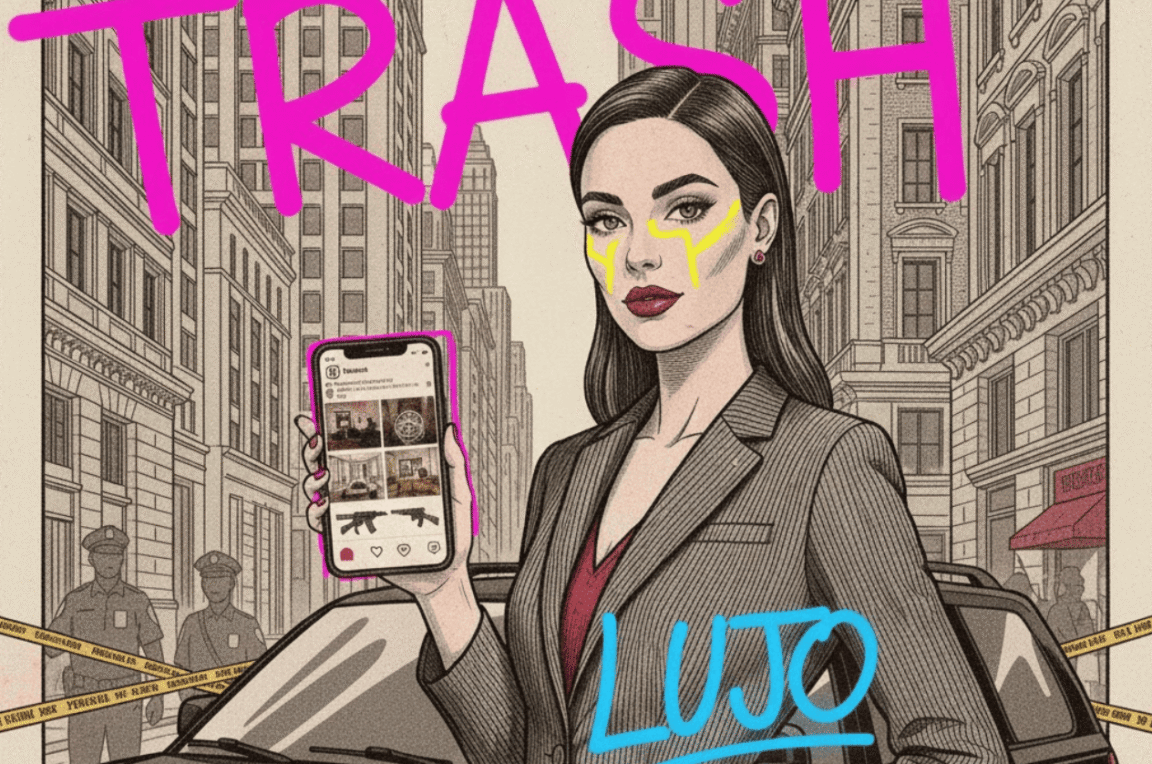

Elles posent devant des SUV blindés comme d’autres devant un latte, exhibent des Glock plaqués or à côté de sacs de luxe et transforment la ligne de front de la guerre contre la drogue en décor Instagram. On les appelle les « reines des cartels » – mais derrière les filtres, ce sont surtout des femmes prises au piège d’un système où la célébrité se paye en balles réelles.

« Dans le feed, c’est Gucci. Dans les morgues, c’est la guerre. »

- 1. Du fil Instagram au terrain de guerre : naissance d’un fantasme toxique

- 2. La Chucky, La Catrina, La Muñeca : quand les pseudos deviennent des épitaphes

- 3. Emma Coronel, ou la « féminité buchona » qui fait vendre du rêve… et du crack

- 4. Buchonas, narco-esthétique et corps sous influence : le business du risque

- 5. Narco-TikTok, funérailles spectaculaires et algorithmes complices

- 6. Derrière les paillettes : femmes jetables d’une économie record de la cocaïne

- 7. Pourquoi ce mythe fascine aussi l’Europe – et ce qu’il dit de nous

1. Du fil Instagram au terrain de guerre : naissance d’un fantasme toxique

Si vous tapez « buchona » dans la barre de recherche d’Instagram, vous tombez sur un univers qui ressemble à un croisement improbable entre un clip de reggaeton, un défilé de Milan low-cost et un catalogue d’armurerie. Ongles parfaits, lèvres repulpées, taille corsetée, fusil d’assaut posé avec nonchalance sur le siège passager. Derrière ces images, un phénomène désormais documenté par des criminologues, des sociologues et des services de renseignement : la montée en puissance des narco-influenceuses, jeunes femmes liées de près ou de loin aux cartels, qui monétisent la mise en scène de leur proximité avec le crime organisé.

Des enquêtes récentes montrent comment ces profils s’inscrivent dans une stratégie de communication plus large des organisations criminelles, qui ont compris que les adolescents mexicains, colombiens ou vénézuéliens passent plus de temps sur TikTok que devant les traditionnelles « narco-bannières » de menace laissées sur les cadavres.

Comme le résume un spécialiste interrogé par The Guardian, les cartels ont simplement « suivi la migration de l’attention » : là où vont les yeux, va la propagande.

Dans cette économie de l’attention, les femmes ont acquis un rôle paradoxal. Elles restent minoritaires dans les organigrammes criminels – les études sur les groupes illégaux mexicains montrent qu’elles sont d’abord utilisées comme mules, guetteuses ou exécutantes à bas coût –, mais elles occupent une place disproportionnée dans l’imaginaire visuel de la narcoculture. Leur image devient un levier de recrutement, un outil de blanchiment symbolique et un produit d’appel pour une jeunesse qui consomme des stories comme d’autres consomment des séries.

L’illusion est simple, presque brutale : si vous êtes belle, « loyale » et prête à prendre quelques risques, le cartel vous promet une ascension express – sacs de luxe, chirurgie payée, SUV bardé de LED, voyages à Dubaï. Dans les faits, les études de l’ONU et de réseaux latino-américains montrent surtout une explosion du nombre de femmes incarcérées pour des délits liés à la drogue, souvent pour des rôles subalternes, facilement remplaçables, statistiquement sacrifiables.

« Dans l’économie des cartels, la beauté est un capital. Mais un capital hautement jetable. »

2. La Chucky, La Catrina, La Muñeca : quand les pseudos deviennent des épitaphes

Les dossiers que nous avons épluchés ont tous un point commun glaçant : les surnoms qui ont fait leur succès deviennent, quelques mois plus tard, le titre de leur nécrologie. La Chucky, La Catrina, La Muñeca… autant de pseudos qui sonnent comme des personnages de série, mais appartiennent à des femmes bien réelles, mortes ou emprisonnées avant 25 ans.

La Chucky, selfie, fusillade et story finale

Karina Abundis, surnommée « La Chucky », incarne la version 2025 de la tueuse à gages connectée. Jeune femme affiliée au cartel du Golfe, elle poste des selfies travaillés, des clichés de couple, des vidéos en tenue tactique, armes en bandoulière. Dans le flux, la frontière entre « cosplay militaire » et guerre réelle se brouille à dessein. La Chucky n’est pas un personnage de jeu vidéo : selon les autorités mexicaines, elle participe à des opérations armées dans le nord du pays, jusqu’à sa mort lors d’un affrontement avec la police, confirmée par plusieurs médias spécialisés dans l’actualité criminelle latino-américaine.

Sa mort déclenche un phénomène désormais classique : avalanche d’hommages sur TikTok, montages vidéo, musiques larmoyantes, mèmes morbides. L’ultime paradoxe de cette nouvelle génération de narco-influenceuses, c’est qu’elles gagnent souvent plus de visibilité post-mortem que de leur vivant. On like, on commente, on partage un destin qui, dans la vraie vie, se termine dans une flaque de sang sur le bitume d’une route frontalière.

La Catrina, icône de mort à 21 ans

María Guadalupe López Esquivel, connue comme « La Catrina », doit son surnom à un tatouage de Faucheuse sur la cuisse, exhibé dans des poses hypersexualisées. Elle gravit à grande vitesse les échelons du Cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), l’une des organisations les plus violentes du Mexique, soupçonnée d’être impliquée dans le massacre de 13 policiers à El Aguaje en 2019, selon plusieurs rapports de presse et analyses académiques sur les femmes dans la guerre contre la drogue. À seulement 21 ans, elle est déjà recherchée pour extorsion, homicides ciblés et participation à des embuscades contre les forces de l’ordre.

Sa chute est spectaculaire – et atrocement documentée. Une vidéo de caméra-piéton, largement relayée par les médias internationaux, la montre gisant au sol, blessée au cou, paniquée, suppliant les militaires de ne pas la laisser mourir. L’esthétique Instagram – tatouage, pistolet plaqué or, robe moulante – s’effondre brutalement devant l’esthétique clinique de la mort. L’icône buchona devient alors un memento mori involontaire : derrière l’image, il n’y a pas de scénario Netflix, seulement une statistique de plus dans un conflit qui a fait des centaines de milliers de victimes.

La Muñeca, la poupée qui commandait des homicides

En Colombie, une autre figure résume la collision entre apparence et violence : Karen Julieth Ojeda Rodríguez, « La Muñeca » – « La Poupée ». À 23 ans, les autorités la soupçonnent d’avoir coordonné plusieurs assassinats au sein du gang Los de la M, notamment l’embuscade meurtrière visant son ex-petit ami, abattu par des motocyclistes armés. Lors de son arrestation, son visage impassible, short et crop top, se retrouve en une de nombreux sites d’actualité internationale.

En quelques heures, les réseaux sociaux spéculent déjà sur l’actrice idéale pour l’incarner au cinéma, citant Aubrey Plaza pour son air énigmatique. L’homicide devient « castable », la trajectoire criminelle se transforme en pitch de série. Dans cette logique, la prison est un décor comme un autre, la victime un personnage secondaire, et la « poupée » une héroïne paradoxale d’une culture qui aime regarder la violence depuis son canapé, mais pas la comprendre.

3. Emma Coronel, ou la « féminité buchona » qui fait vendre du rêve… et du crack

Difficile de parler de reines des cartels sans évoquer Emma Coronel Aispuro, ex-reine de beauté, épouse de Joaquín « El Chapo » Guzmán et icône incontestée de l’esthétique « buchona ». Ses apparitions publiques – robes moulantes, sacs de luxe, vacances à Venise – ont façonné une figure de femme de narco qui n’est plus seulement la compagne silencieuse mais une influenceuse à part entière, capable de lancer sa propre ligne de vêtements ou, plus récemment, une marque de shapewear vantée sur Instagram après sa sortie de prison.

Des chercheurs ont disséqué ce personnage dans des articles académiques consacrés à la « féminité buchona », cette forme de féminité hypersexualisée, hyperconsommatrice et intimement liée à la narcoculture. Une étude publiée en 2024 dans la revue mexicaine Comunicación y Sociedad analyse ainsi comment Emma Coronel utilise Instagram et TikTok comme outils de narco-marketing, transformant son corps et sa garde-robe en supports publicitaires d’un mode de vie bâti sur la violence et le blanchiment d’argent.

Dans cette logique, chaque détail compte : la voiture photographiée, la marque du sac, le lieu de vacances, la légende glissée sous un selfie. Tout sert à construire l’idée que l’appartenance à un cartel n’est pas seulement une activité criminelle, mais un ascenseur social express, une esthétique, presque une identité culturelle. Les chercheurs parlent de « narco-esthétique », un système complet de signes – musique, mode, chirurgie, décors – qui transforme la violence en style de vie désirable.

« Le problème, ce n’est pas seulement que des cartels tuent. C’est que nous likeons, partageons et imitons la manière dont ils se mettent en scène. »

Vue d’Europe, cette esthétique peut sembler lointaine. Elle ne l’est pas tant que cela : les séries comme La Reina del Sur ou leurs adaptations anglophones (Queen of the South) ont popularisé le mythe de la femme qui part de rien, grimpe dans la hiérarchie des cartels et finit, maquillage impeccable, à la tête d’un empire criminel mondialisé. La frontière entre fiction et réalité devient floue, au point que des criminologues parlent désormais d’une « boucle de rétroaction » : les cartels s’inspirent des séries, les séries s’inspirent des cartels, et les réseaux sociaux digèrent le tout en une infinité de contenus viraux.

4. Buchonas, narco-esthétique et corps sous influence : le business du risque

Derrière la fascination se cache un schéma remarquablement rationnel. La « buchona » n’est pas qu’une figure glamour ; c’est, pour reprendre les termes d’une recherche récente publiée dans la revue Social Sciences, un « corps-capital » : un corps méticuleusement modifié – chirurgie mammaire, fessiers augmentés, taille réduite – pour correspondre à un idéal de désir forgé par les narcos et recyclé par Instagram.

Cette transformation n’est pas un simple caprice esthétique. Elle permet d’accéder à des cercles fermés, d’obtenir des cadeaux, des protections, un statut. Mais elle a un coût : économique (ces opérations créent une forme d’endettement envers le sponsor, souvent un criminel), médical (clinique douteuse, injections illicites) et psychologique (réduction de l’identité à une valeur marchande du corps). Les chercheurs montrent aussi que ce modèle renforce les violences faites aux femmes : plus elles sont perçues comme des « produits », plus elles deviennent, aux yeux des organisations criminelles, des actifs à gérer… et à éliminer si nécessaire.

Les programmes des Nations unies sur la drogue et le crime rappellent que les femmes restent massivement victimes de traite, d’exploitation sexuelle et de meurtres liés à la violence des organisations criminelles en Amérique latine. L’image de la « reine du cartel » masque ainsi une réalité statistique : la plupart des femmes prises dans l’orbite des cartels ne sont ni riches, ni célèbres, ni armées de pistolets plaqués or, mais surexposées à la pauvreté, à la coercition et aux disparitions forcées.

Le twist cruel, c’est que la même culture qui les exploite les érige ensuite en icônes médiatiques quand elles franchissent la ligne du meurtre. Les travaux en criminologie montrent de longue date que les « femmes qui tuent » sont surreprésentées dans les médias par rapport à leur poids statistique, parce qu’elles bousculent les normes de genre et nourrissent une fascination trouble. Dans le cas des reines des cartels, cette logique est démultipliée par les algorithmes : le mélange beauté/armes/sang est un carburant parfait pour les plateformes qui optimisent avant tout le temps de visionnage.

5. Narco-TikTok, funérailles spectaculaires et algorithmes complices

L’un des symptômes les plus inquiétants de cette époque est peut-être la banalisation de la mort violente sous forme de contenu. Quand une narco-influenceuse est tuée, sa disparition donne lieu à ce qu’une enquête journalistique a récemment qualifié de « narco-funérailles virales » : cortèges filmés par des drones, feux d’artifice, corridos en live, pluie de stories et de vidéos montées sur des musiques mélancoliques.

TikTok et Instagram se retrouvent ainsi saturés de contenus qui, sans montrer frontalement l’horreur des exécutions, célèbrent la mise en scène de la violence. Des chercheurs qui ont étudié plusieurs centaines de vidéos sous le hashtag #CartelTikTok parlent désormais de « narco-influenceurs », ces comptes qui entretiennent une proximité assumée avec les symboles des cartels – armes, billets, véhicules, iconographie religieuse comme Jésus Malverde – pour attirer des millions de vues.

Pour les cartels, c’est une bénédiction stratégique : pourquoi risquer une opération spectaculaire dans un stade quand un simple live, filmé depuis un pick-up, peut envoyer le même message d’impunité à des milliers de jeunes en quelques secondes ? Pour les plateformes, c’est un casse-tête : comment modérer un contenu qui, techniquement, ne montre pas d’exécution mais glorifie la culture qui les rend possibles ? Entre les règles communautaires, la pression des États et la chasse à l’« engagement », la ligne est mouvante, souvent trop tardive.

Pour les adolescents, enfin, c’est une exposition continue à une esthétique de la violence désancrée, sans contexte ni contre-champ. Les docu-séries comme Narco Cultura ou Cartel Land, qui tentent de montrer le coût humain des cartels, exigent 90 minutes d’attention concentrée. Sur TikTok, la même thématique se consomme par fragments de 12 secondes, montés sur un remix à la mode, sans voix off, sans nuance.

6. Derrière les paillettes : femmes jetables d’une économie record de la cocaïne

Si ces reines des cartels existent, c’est parce qu’une économie colossale le permet. Le dernier rapport mondial sur les drogues de l’ONU le rappelle : la production de cocaïne a atteint un niveau historique en 2023, avec plus de 3 700 tonnes produites, et environ 25 millions de consommateurs dans le monde, contre 17 millions dix ans plus tôt. Tant que cette demande restera aussi rentable, les cartels continueront à recruter, structurer, sacrifier.

Dans cette machine, le rôle des femmes a évolué. Un rapport du think tank Inter-American Dialogue souligne que les Mexicaines se retrouvent désormais à tous les niveaux de la chaîne : mules, logisticiennes, blanchisseuses d’argent, sicarias, jusqu’à de rares positions de cheffes de plaza. Mais cette ascension apparente s’accompagne d’un taux d’incarcération féminine en forte hausse dans plusieurs pays d’Amérique latine, ainsi que d’une exposition accrue aux représailles et aux violences sexuelles.

Une étude du programme COPOLAD montre que la majorité des femmes condamnées pour délits de drogue ont en commun une série de facteurs : pauvreté extrême, responsabilités familiales précoces, faible accès à l’éducation, exposition à la violence domestique. Autrement dit, bien loin de l’image de l’« hyper-femme fatale » des réseaux sociaux, beaucoup entrent dans le trafic non par goût du luxe, mais par absence de alternatives crédibles.

Face à cela, certains États expérimentent des programmes spécifiques de sortie de la criminalité pour les femmes, incluant soutien psychologique, formation professionnelle et prise en charge des enfants. Mais ces initiatives restent marginales et largement invisibles médiatiquement, écrasées par la fascination pour les figures spectaculaires – celles qui, ironiquement, remplissent les fils d’actualité et les scénarios de séries.

7. Pourquoi ce mythe fascine aussi l’Europe – et ce qu’il dit de nous

On pourrait se rassurer en se disant que tout cela se passe « loin », dans les zones de guerre de la drogue, et que l’Europe n’en reçoit qu’une version Netflixisée, consommable avec une pizza et un abonnement premium. Ce serait oublier un peu vite que la cocaïne qui alimente les soirées de Berlin, Paris ou Bruxelles a traversé les mêmes routes, financé les mêmes groupes, nourri les mêmes mythologies. La « reine du cartel » qui fait rêver une partie de la jeunesse latino est aussi un produit dérivé d’une chaîne de valeur globale, dont nous sommes des clients lointains mais bien réels.

Reste une question plus inconfortable : pourquoi ces femmes nous fascinent-elles autant ? Les travaux sur la représentation des criminelles dans les médias soulignent un point constant : une femme qui tue dérange les normes de genre, et devient donc instantanément « bonne à raconter » – qu’on la diabolise ou qu’on la romantise. Dans le cas des reines des cartels, ce dérangement se double d’un brouillage : elles sont à la fois victimes d’un système qui exploite leurs corps et actrices d’un ordre criminel qui écrase d’autres femmes.

Peut-être est-ce là que se situe la responsabilité des médias – y compris de sites d’actualité comme actualites.fr. Raconter ces histoires sans complaisance, sans glamour gratuit, en rappelant systématiquement le prix payé par celles que l’on ne voit jamais sur les photos : les mères de disparus, les habitantes déplacées par la violence, les journalistes assassinées pour avoir osé enquêter sur ces réseaux.

On peut sourire, parfois, de l’excès kitsch de l’esthétique buchona, de ces stories où un AR-15 côtoie un mini-chihuahua dans un sac rose. Mais le devoir de lucidité impose, derrière ce sourire, un constat simple : tant que les « reines des cartels » feront plus de vues mortes que vivantes, nous resterons partie prenante d’un spectacle dont le prix d’entrée se paie, quelque part, en sang.

Pour aller plus loin

- Docu-série Trafficked with Mariana van Zeller (National Geographic), notamment les épisodes consacrés à la cocaïne et aux « cocaine queens » – présentation et extraits sur YouTube : voir la playlist officielle.

- Documentaire Narco Cultura, qui explore l’industrialisation de la narcoculture et de ses héros toxiques.

- Rapport « Partners in Crime: The Rise of Women in Mexico’s Illegal Groups » de l’International Crisis Group.