A pied, à vélo, en transports en commun, en voiture ou en train. A quoi ressemble la mobilité des Français ? Et que peuvent-ils faire à quinze minutes de chez eux ? A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, « Le Monde Cities » est allé sur le terrain à la rencontre d’usagers et d’experts. Des reportages et des enquêtes à retrouver en podcast et à l’écrit dans la série « Un quart d’heure en ville ». Quatrième épisode de ce dossier : la voiture.

A Saint-Quentin (Aisne), l’abonnement au bus coûte 33 euros par mois tout en restant gratuit pour les chômeurs. Christophe (qui n’a pas souhaité donner son nom de famille) pourrait en bénéficier s’il n’habitait pas à Harly, la commune d’à côté. La région Hauts-de-France, dans laquelle il réside, accorde une réduction de 75 % sur les billets de train à plusieurs catégories de personnes parmi lesquels les « demandeurs d’emploi non imposables ayant épuisé leurs droits », dont ce quinquagénaire fait partie. Mais les démarches sont à effectuer en ligne, une opération qui le rebute.

Christophe n’a pas de voiture, et n’a plus le permis de conduire. Sa femme est hospitalisée depuis plusieurs mois à Guise, à 30 kilomètres de chez lui. Pour lui rendre visite, le Saint-Quentinois demande à des voisins, ou à ses parents, de le conduire. Pour les courses, c’est à pied, au supermarché du quartier. Mais le grand Auchan de Saint-Quentin est trop loin : il faut monter dans un bus puis un autre, et les horaires ne sont pas coordonnés.

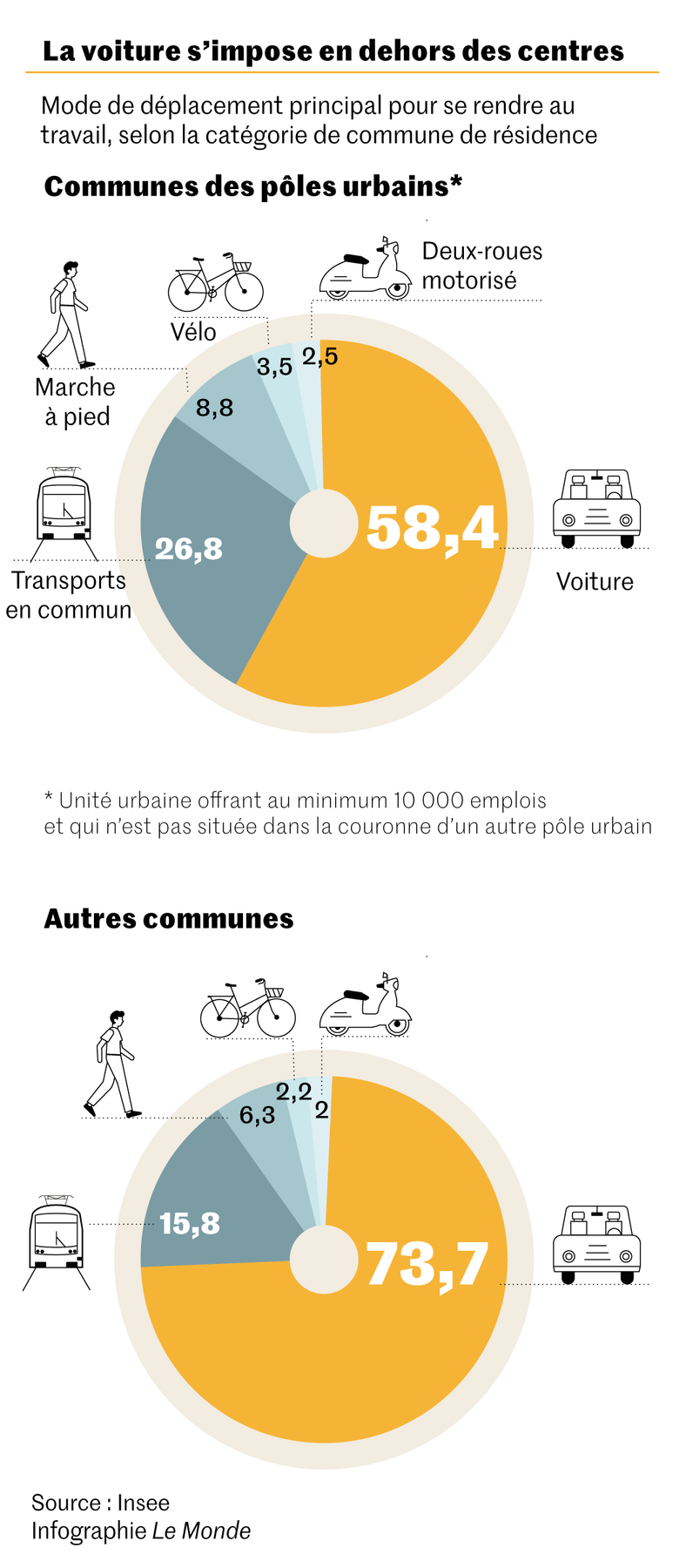

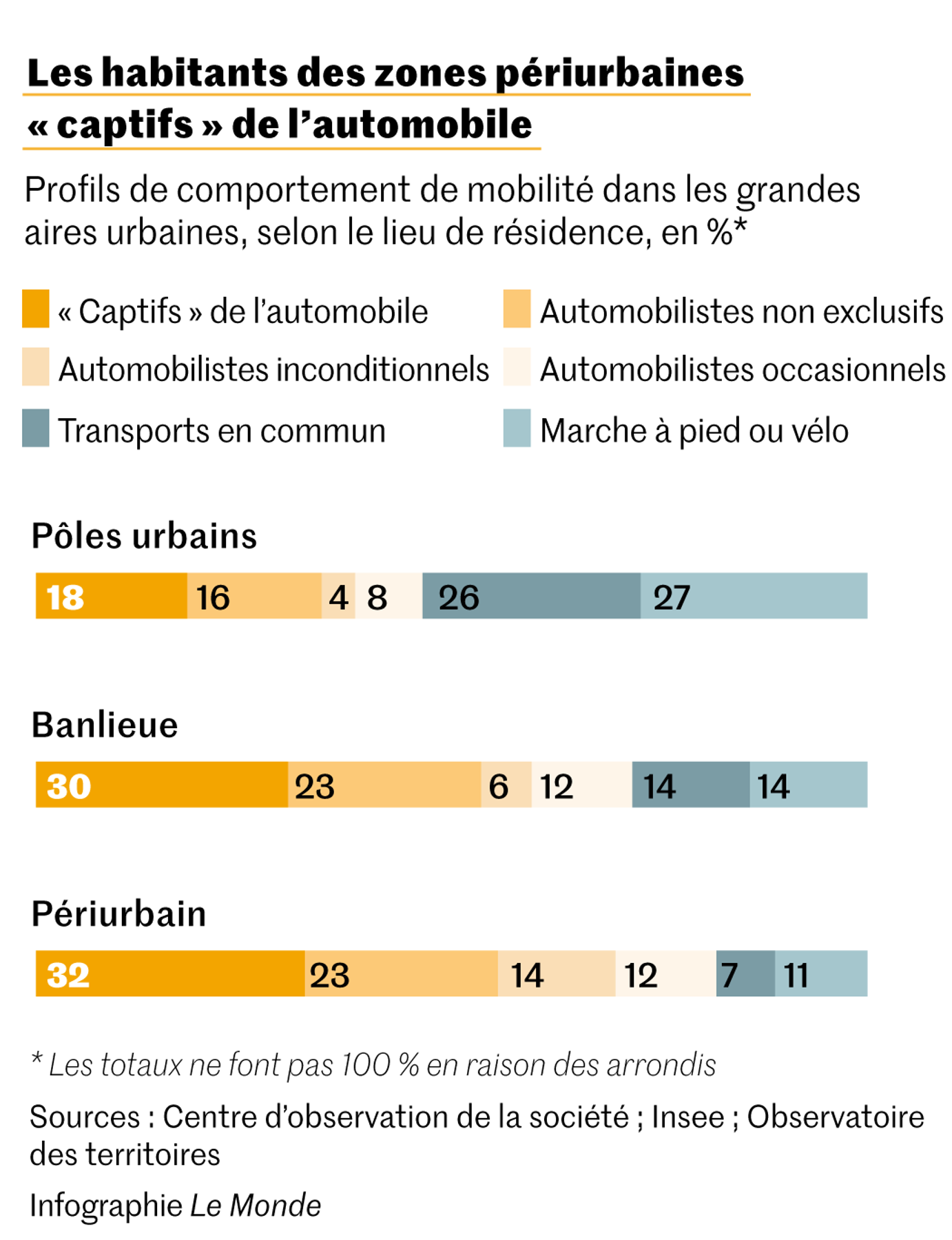

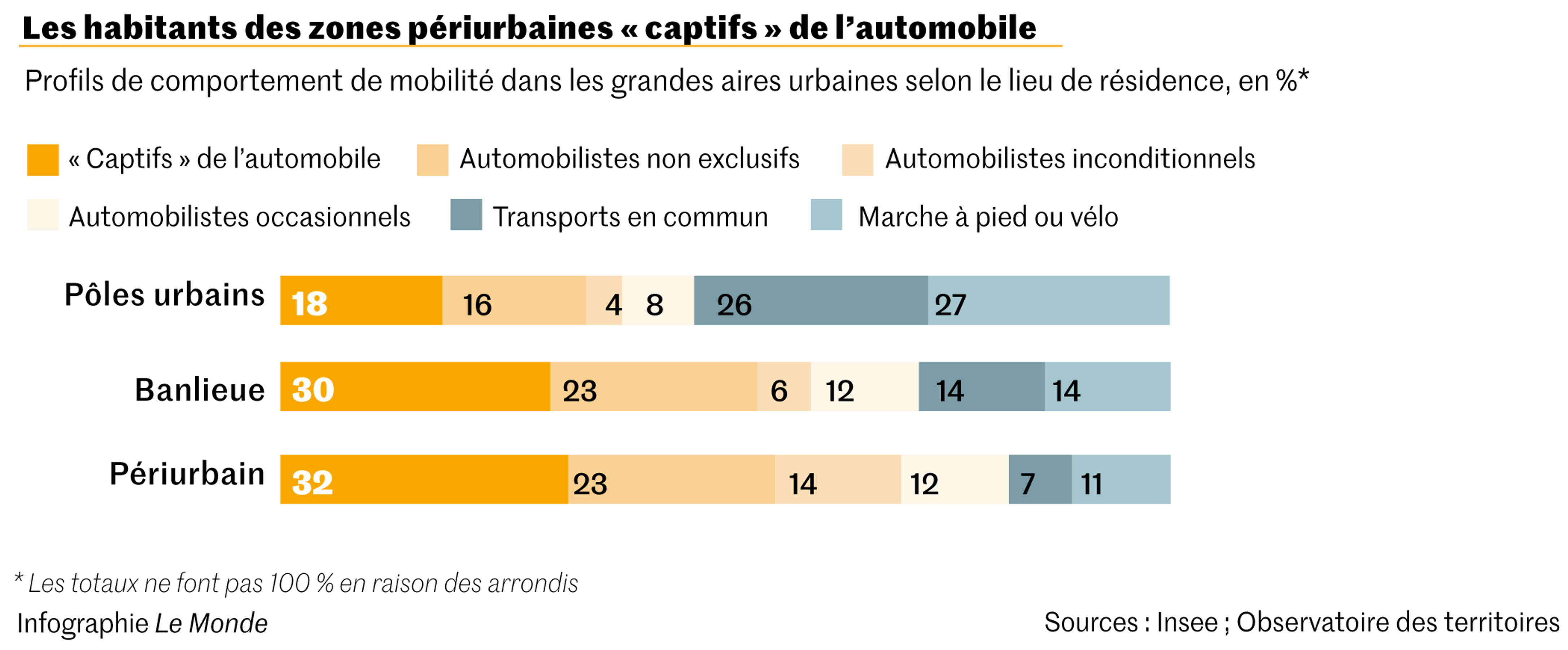

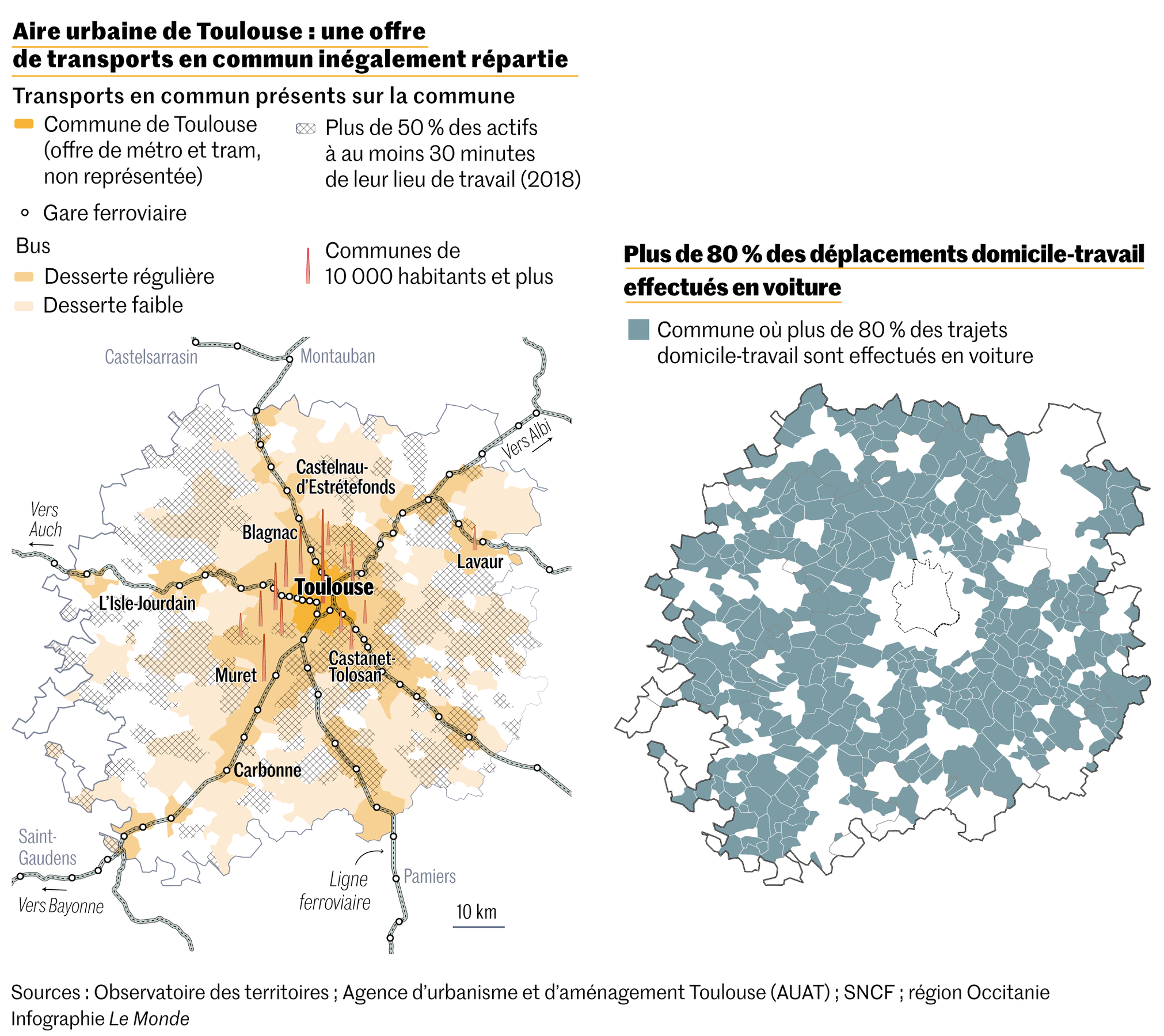

Pour Christophe, et tant d’autres personnes vivant en dehors des grandes villes, le modèle de « ville du quart d’heure », dans lequel tous les services sont accessibles en quinze minutes, à vélo ou à pied, demeure incertain. Dans ce qu’il est convenu d’appeler la France périurbaine, chapelet de petites villes-dortoirs le long d’une ancienne nationale, lotissement éloigné d’un centre-bourg, grande couronne d’une métropole florissante, on est loin. Loin des centres urbains. Loin de leurs trottinettes en libre-service, de leurs scooters électriques, de leurs taxis volants. Et à la merci des aléas de la vie, du moteur qui lâche, de l’employeur qui déménage les locaux de l’entreprise, du car interurbain supprimé inopinément.

Fatigue et charge mentale

C’est la situation que subissent, depuis avril, les usagers du car T86 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui relie Allevard (Isère) à Grenoble en une heure. Un incendie a endommagé un pont traversant l’Isère, désormais fermé à la circulation. Le parcours a été dévié et le trajet allongé de trente à quarante minutes, en fonction des embouteillages. Katia Sandraz montait tous les matins dans ce car pour se rendre à son emploi d’agent de la fonction publique à Grenoble. Désormais, elle préfère emprunter « un autre car qui passe à Pontcharra, à une demi-heure en voiture. Comme il n’y a pas de parking à côté de l’arrêt, je dois ajouter six minutes de marche », témoigne-t-elle. Un collectif d’usagers, qui réclamait depuis le printemps une réorganisation des parcours et des horaires, a obtenu l’ajout de deux bus directs matin et soir. Insuffisant, selon eux. « On a l’impression que la région joue la stratégie des petits pas jusqu’à la remise en service du pont, prévue en décembre », témoignent-ils.

Ainsi, la « galère périurbaine », qui a grossi, en 2018, les rangs des « gilets jaunes », recouvre une diversité de situations qui ne sauraient se résumer à la question du prix du carburant. Dans un paysage dominé par l’habitat pavillonnaire, conçu par et pour l’automobile, le moindre pépin se paie en euros, mais aussi en temps, en fatigue, en charge mentale.

En outre, conduire ne convient pas à tout le monde. Selon l’observatoire des mobilités Keoscopie, alimenté par le transporteur Keolis, 32 % des conducteurs renoncent à prendre le volant la nuit, 26 % par temps de pluie, tandis que 30 % cherchent à éviter d’avoir à effectuer des créneaux. Une partie de ces automobilistes intermittents sont âgés, mais pas tous. En France, 18 % des personnes de plus de 15 ans souffrent d’une affection de longue durée qui limite leur mobilité.

Transports publics, une « course d’obstacles »

A ces difficultés personnelles s’ajoute la mauvaise réputation des options autres que le véhicule motorisé individuel, observe Michel Magniez, adjoint à l’environnement de la maire (LR) de Saint-Quentin. « Ici, la plupart des discussions sur la mobilité portent sur le prix de l’essence et la voiture, alors même qu’un tiers des foyers de la commune n’en possède pas. Recourir aux transports publics est perçu comme une course d’obstacles », regrette l’élu.

Dans de nombreuses villes moyennes, les bus ne passent pas souvent, et encore moins pendant les vacances scolaires

Et pour cause. Dans de nombreuses villes moyennes, les bus ne passent pas souvent, et encore moins pendant les vacances scolaires. Les horaires des cars interurbains sont parfois difficilement consultables, en ligne ou même au niveau de l’arrêt, où on les trouve imprimés sur une feuille A4 glissée dans une pochette en plastique qui prend la pluie… Le smartphone n’est pas toujours l’outil de la mobilité du futur vanté par les opérateurs de transports. Selon Keoscopie, seule la moitié de la population serait en mesure d’organiser ses trajets grâce aux applications numériques dédiées.

La loi d’orientation des mobilités (LOM), adoptée sous le précédent quinquennat, essaie d’apporter des réponses crédibles. Le texte autorise, depuis 2021, « les collectivités à subventionner les trajets en covoiturage », explique Julien Honnart, qui a créé l’application Klaxit en 2012. Trente-cinq autorités locales accordent à chaque conducteur un montant de 2 à 4 euros par trajet.

Les effets de la mesure se font déjà sentir. Entre septembre 2021 et juin 2022, le nombre de personnes transportées est passé de 159 000 à 408 000, selon l’Observatoire du covoiturage, créé par l’Etat. Parmi les collectivités les plus actives figurent « Rouen, Montpellier et Beauvais », indique Julien Honnart en précisant, pour couper court à tout mauvais procès, que, « compte tenu des kilomètres parcourus, un trajet en covoiturage financé par la collectivité coûte deux à dix fois moins cher que s’il était effectué en transports publics ».

Le boulot plus près du dodo

Toutefois, le covoiturage ne peut pas tout régler, observe Laure Wagner, ancienne responsable de Blablacar, leader du secteur : « Entre 1960 et 2018, le nombre de kilomètres parcourus par chaque personne pour aller au travail est passé de 3 à 13 kilomètres. Le vrai problème, c’est qu’on bouge beaucoup trop ! » En 2019, Laure Wagner a fondé 1 km à pied, afin d’aider les salariés à rapprocher leur travail de leur domicile. « Dans des secteurs d’activité aussi divers que la restauration, les services à la personne, la sécurité ou la grande distribution, les entreprises disposent de plusieurs sites. Et les magasiniers, les techniciens, les vendeurs travaillent parfois loin de chez eux alors qu’il existe un poste équivalent à proximité », explique-t-elle.

Ainsi, chez Loxam, entreprise de location de matériel professionnel qui compte 11 000 collaborateurs, « 74 % des salariés pourraient travailler dans un établissement plus proche de chez eux. Le gain moyen par employé atteint 11 kilomètres matin et soir », détaille la fondatrice de 1 km à pied. Ces économies de temps facilitent la vie des employeurs comme de leurs salariés, poursuit Laure Wagner : « Les personnes qui travaillent plus près de chez elles sont absentes moins souvent et cultivent davantage de liens amicaux avec leurs collègues ». Les vertus du quart d’heure retrouvé.